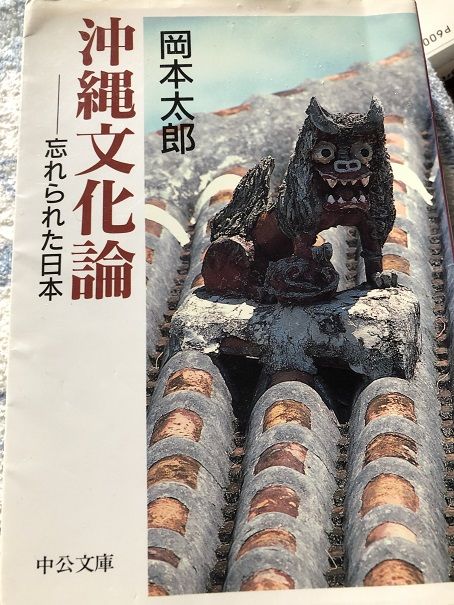

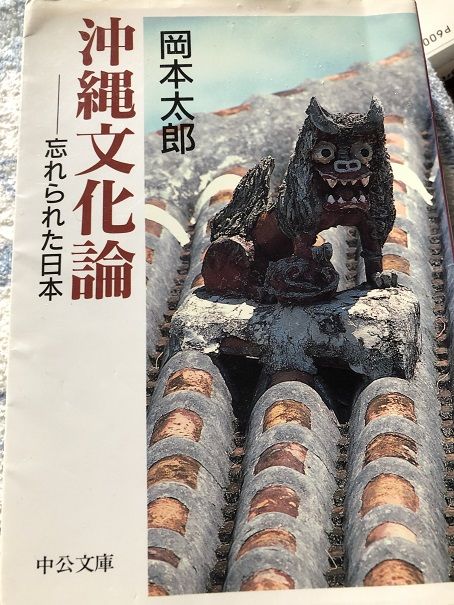

連休最終日、家事の合間にこんな本を読んでいる。

もう何度も読んでいるが、岡本太郎さんの独特の語り口は新鮮さを失わせない。

中でも「八重山の悲歌」の章は、あの琉球の人々が悩まされた「人頭税」の悲しみを、文字を持たない口承文芸として八重山の人々が先祖より連綿と口で受け継いできた民謡の重さを伝えている。

ここでも女が貶められていた。

その貶められ方が、私の知る限り尋常ではない。

詳しく述べるのも憚られる。この本を読んでくださいとしか言えない。

八重山の民謡も三線(さんしん)の伴奏で歌われる。

石垣島に伝わる「あしゃげ節」は琉球王に収める反物「極上細上布」を作る心得を歌っている。

作業小屋には村中の女が集まって、昼夜兼行で織り上げる。

その品質のためには血のにじむような技を要求され、もしも及第しなければ連帯責任で織り直しを命じられるのだった。

完納できてはじめて村に幸せが訪れる。「その日のために、日夜精進するのだよ」と歌っている。

年貢を納めるという行為は日本全国にあったわけで、その悲劇も差こそあれ、たいてい苦しい、大変な作業だった。

ここ八重山地方(石垣島、西表島)だって例外ではないのだが、その虐(しいた)げられ方がひどすぎる。

西表島の「古見の浦(くんのーら)」に伝わるユンタは、そのすさまじさを語る。

年貢の十尋の御用布を収めるために、それを抱えて舟に難儀して積み込み、石垣島に渡る。

美崎の船着き場に舟をつけ、日も暮れるので役所の前に宿をとる。

翌日、御用布の検査所に持ち込んで、検査を受け、合格すれば収納所に運ぶ。

晴れて検収が終わり、大和んちゅの商人の家に寄って、体を売り、帰りの足代なり、土産でも買おうとしたが、もらったのは髪に塗る油壷一つだった…

こんな切ない、悔しい歌があろうか?

それを土地の人は、代々受け継ぎ、誇らしげに歌い上げ、踊る。

岡本太郎は「このような無慈悲きわまるシステム」と断罪するも、そのなかでしたたかに生きた八重山の女たちにたくましさを感じずにはいられない。

役人の権限は絶対であり、美しい、年頃の島の女を献上させる。

女は女で、役人の妾になれば減免、あわよくば免税なんてこともあり得、さらに役人の子を身ごもれば、その子は士族になる道も開けた。

「きやいぞう節」にはそのことが歌われている。

もちろん、嘆いてばかりではない。

抵抗を試みた女性もいたらしい。

「ぬずげま」という美しい娘の話だ。

役人に目を付けられ、恋人がいるのに召し上げられそうになり、彼女は逃げる。

あちこちに隠れていたが、ついに逃げ切れないと思い、自らの命を絶つ。

その体からはやがて樫の木などの大木が生えて、大きく育った。

それを役人が見て切り倒し、船をつくって、海に出た。

死んだ女は木の精になってつぶやく。

「お役人は、木になった私を船にしてまで乗っていく(召し上げる)のだね」と。

文字のない八重山の人々に本土のような洗練された文化は育たなかった。

それは、ある意味仕方がなかった。

苦しい重税の取り立てに打ちひしがれ、労働歌くらいしか、いやそれでも芸能として残った。

労働歌は作業効率を向上させるための方法でしかない。

本土の人のように、農閑期に秋祭りだなんだというような余裕はこれっぽちもないのだ。

土地は限られ、人も限られ、台風に曝され、畑は塩を被る。

食うものも着るものもないものねだりだ。

ないない尽くしの中から、天の羽衣のような御用布が生み出され、召し上げられる。

それは乙女たちの血なのだ。

「この貧困と強制労働の天地に、文化とか芸術が余剰なもの、作品として結晶し、物化するということはできるはずがない。そんな時間、エネルギー、富の余裕はなかった」と岡本太郎は書いている。

そして、

「だが歌、踊りは別だ。それは今も言ったように生活そのものであり(中略)ここでは、そのように物ではなく、無形な形でしか表現されなかった」と続けている。

文字や文化を持つことを許されなかった八重山の人々にとって、唯一許されたのが歌謡であり舞踊であったことは、裏を返せばそれだけどん底の生活だったというべきだ。

すると、日本に残る、いや世界に残る古典文芸や芝居などは、岡本に言わせれば「無駄だらけ」だという。

修飾が過ぎ、虚飾とまでいえるような、着飾りぶりだ。

文化という高みに置かれ、うやうやしくありがたがるような芸術が、八重山のそれに比肩し得ようか?

重みで言ったら、八重山や琉球の人々が遺している歌謡、舞踊にほうがはるかに重い。

私は岡本太郎の、やや度を外した激しい論調に同意する。

岡本太郎にしか語れない、貴重な、歯に衣着せぬ論考だと思う。

琉球列島の人々は、琉球王や薩摩藩に搾取されつくしていた。

なのに底抜けに明るい。

後世の私たちは、そこに救いを感じる。

沖縄の人たちは、強い、というより「弱くない」のだ。

弱い時だってあるんだけど、立ち上がる術を知っている。

弱い時には、歌って踊って、新しい朝日を迎えるのだ。

「ニライカナイ」は、私たちを見捨てない。

もう何度も読んでいるが、岡本太郎さんの独特の語り口は新鮮さを失わせない。

中でも「八重山の悲歌」の章は、あの琉球の人々が悩まされた「人頭税」の悲しみを、文字を持たない口承文芸として八重山の人々が先祖より連綿と口で受け継いできた民謡の重さを伝えている。

ここでも女が貶められていた。

その貶められ方が、私の知る限り尋常ではない。

詳しく述べるのも憚られる。この本を読んでくださいとしか言えない。

八重山の民謡も三線(さんしん)の伴奏で歌われる。

石垣島に伝わる「あしゃげ節」は琉球王に収める反物「極上細上布」を作る心得を歌っている。

作業小屋には村中の女が集まって、昼夜兼行で織り上げる。

その品質のためには血のにじむような技を要求され、もしも及第しなければ連帯責任で織り直しを命じられるのだった。

完納できてはじめて村に幸せが訪れる。「その日のために、日夜精進するのだよ」と歌っている。

年貢を納めるという行為は日本全国にあったわけで、その悲劇も差こそあれ、たいてい苦しい、大変な作業だった。

ここ八重山地方(石垣島、西表島)だって例外ではないのだが、その虐(しいた)げられ方がひどすぎる。

西表島の「古見の浦(くんのーら)」に伝わるユンタは、そのすさまじさを語る。

年貢の十尋の御用布を収めるために、それを抱えて舟に難儀して積み込み、石垣島に渡る。

美崎の船着き場に舟をつけ、日も暮れるので役所の前に宿をとる。

翌日、御用布の検査所に持ち込んで、検査を受け、合格すれば収納所に運ぶ。

晴れて検収が終わり、大和んちゅの商人の家に寄って、体を売り、帰りの足代なり、土産でも買おうとしたが、もらったのは髪に塗る油壷一つだった…

こんな切ない、悔しい歌があろうか?

それを土地の人は、代々受け継ぎ、誇らしげに歌い上げ、踊る。

岡本太郎は「このような無慈悲きわまるシステム」と断罪するも、そのなかでしたたかに生きた八重山の女たちにたくましさを感じずにはいられない。

役人の権限は絶対であり、美しい、年頃の島の女を献上させる。

女は女で、役人の妾になれば減免、あわよくば免税なんてこともあり得、さらに役人の子を身ごもれば、その子は士族になる道も開けた。

「きやいぞう節」にはそのことが歌われている。

もちろん、嘆いてばかりではない。

抵抗を試みた女性もいたらしい。

「ぬずげま」という美しい娘の話だ。

役人に目を付けられ、恋人がいるのに召し上げられそうになり、彼女は逃げる。

あちこちに隠れていたが、ついに逃げ切れないと思い、自らの命を絶つ。

その体からはやがて樫の木などの大木が生えて、大きく育った。

それを役人が見て切り倒し、船をつくって、海に出た。

死んだ女は木の精になってつぶやく。

「お役人は、木になった私を船にしてまで乗っていく(召し上げる)のだね」と。

文字のない八重山の人々に本土のような洗練された文化は育たなかった。

それは、ある意味仕方がなかった。

苦しい重税の取り立てに打ちひしがれ、労働歌くらいしか、いやそれでも芸能として残った。

労働歌は作業効率を向上させるための方法でしかない。

本土の人のように、農閑期に秋祭りだなんだというような余裕はこれっぽちもないのだ。

土地は限られ、人も限られ、台風に曝され、畑は塩を被る。

食うものも着るものもないものねだりだ。

ないない尽くしの中から、天の羽衣のような御用布が生み出され、召し上げられる。

それは乙女たちの血なのだ。

「この貧困と強制労働の天地に、文化とか芸術が余剰なもの、作品として結晶し、物化するということはできるはずがない。そんな時間、エネルギー、富の余裕はなかった」と岡本太郎は書いている。

そして、

「だが歌、踊りは別だ。それは今も言ったように生活そのものであり(中略)ここでは、そのように物ではなく、無形な形でしか表現されなかった」と続けている。

文字や文化を持つことを許されなかった八重山の人々にとって、唯一許されたのが歌謡であり舞踊であったことは、裏を返せばそれだけどん底の生活だったというべきだ。

すると、日本に残る、いや世界に残る古典文芸や芝居などは、岡本に言わせれば「無駄だらけ」だという。

修飾が過ぎ、虚飾とまでいえるような、着飾りぶりだ。

文化という高みに置かれ、うやうやしくありがたがるような芸術が、八重山のそれに比肩し得ようか?

重みで言ったら、八重山や琉球の人々が遺している歌謡、舞踊にほうがはるかに重い。

私は岡本太郎の、やや度を外した激しい論調に同意する。

岡本太郎にしか語れない、貴重な、歯に衣着せぬ論考だと思う。

琉球列島の人々は、琉球王や薩摩藩に搾取されつくしていた。

なのに底抜けに明るい。

後世の私たちは、そこに救いを感じる。

沖縄の人たちは、強い、というより「弱くない」のだ。

弱い時だってあるんだけど、立ち上がる術を知っている。

弱い時には、歌って踊って、新しい朝日を迎えるのだ。

「ニライカナイ」は、私たちを見捨てない。

薩摩と中国による二重支配

ふと思い出したのは

万葉集 巻14-3459

稲つけば かかる吾が手を 今夜もか

殿の若子が 取りて嘆かむ

この女性は奴隷なのでしょう

良民(殿)の子を妊娠しても奴隷の子は奴隷

何故か悲しい歌・・・

なおぼんさんの文章を見て

ふつふつと怒りが湧いてきました。

歴史に対して バカーーーーーって

叫びたくなるのです。