ニルス・ボーア(1885~1962)はデンマークの物理学者だが、彼の師匠であるラザフォード(イギリス人、1871~1931)従来の原子(水素原子)の模型の矛盾を解消させるべく、さらに理論的に補強した「ボーアの原子模型」を提唱した。

ラザフォードの模型は、地球の周りを月が回っている様子に酷似していて、ただ万有引力ではなくクーロンの力(ちから)によって原子核と電子は釣り合いを保ちながら円軌道を描いて電子が原子核の周りを回っていることを示唆していた。

ラザフォードによれば、電子が原子核の周りを回っているとすれば、その速度は途方もなく大きなもので、とうていその姿はつかめず、さながら雲のようにぼやけて見えるはずだと推論した。

このことが、のちの電子雲という概念につながっている。

電子が等速円運動をしているとして、理論的には秒速2000㎞以上で電子が原子核の周りを回っていることになる。

これは光速には及ばないが、K殻の軌道の長さは0.1nm程度というから、そうとうな角速度である。

ラザフォードは、電子が円運動しているとまでは言及していなかった。

電子が原子核の周りを「回っている」としか言っていないのである。

ラザフォードの業績は、核の内部がきっちりと詰まっているのではないかという推論に達したことだろう。

それまでは、電子を発見したJ.J.トムソン(1856~1940、イギリス人)の原子モデルが有力で、さながらレーズンパンのように陽電気を帯びた空間(パン生地)に陰電気を帯びた電子の粒(レーズン)が分散して電気的に釣り合っているというものだった(ぶどうパンモデル)。

一方で、ラザフォードや長岡半太郎(1865~1950、日本)は「惑星型モデル」を提唱したグループだった(長岡のモデルは「土星型」と呼ばれる)。

ボーアはラザフォードのモデルでは、陰電荷を持つ電子が等速円運動をするかぎり、その回転数に応じた振動数の電磁波を放射し、エネルギーを失い、しまいには原子核の陽電荷に引き寄せられて吸収されてしまい、円軌道を維持できなくなると古典力学の限界を解決することができないと述べた。

つまりクーロンの法則によってそうなってしまうのである。

ところが現実の水素原子では電子は原子核に吸収されることなく、永遠に等速円運動をしているかのようだ。

かならず、原子核と電子の間には一定の距離が保たれているからだ。

その距離では、両者の電荷の正負が異なるのに引力ではなく、斥力が働いていて釣り合っているように見える。

古典力学や熱力学では「永久運動はない」と結論づけられ、その理論の破綻はなかった。

しかし、この電子の振舞いはどうだ?

分子運動論であれば、絶対零度に達すれば分子の振動は止まってしまうというのに、電子は相変わらず原子核の周囲を回り続けている。

どうやら熱力学的なエネルギー収支とは関係がなさそうな電子の振舞いである。

電子軌道にはエネルギー準位に従った、決まった軌道が存在し、電子はその軌道に乗ってしか原子核の周囲を回れない。

ただ、外からエネルギーをもらえたら、電子は現在のエネルギー準位から飛び上がって、高位のエネルギー準位の軌道に移ることができ、もらったエネルギーを失うと電磁波を発して元の準位の軌道にもどる。

また金属結合では、隣り合う金属原子の軌道を共有して自由に移動することができ、不導体でも摩擦力で最外殻の電子が空間に飛び出すことが観察される(静電気)。

電子軌道が他の原子のものと重なる場合には金属結合のように電子が軌道を共有し、原子同士を強く結びつけることになる。これが化学結合といわれるもので、有機化学におけるsp混成軌道はその一種である。

しかし、たいていの電子は基底状態ではその座席が決まっていて、そのエネルギー準位の軌道で落ち着いて「回っている」のだった。

ブンゼン(ドイツ、1811~1899)やキルヒホッフ(プロイセン、1824~1887)が始めた分光学の方法において、ライマン、バルマー、パッシェンらの水素原子の分光スペクトルの輝線解析から、その飛び飛びの波長の値が、励起されて軌道を変えた電子が元の軌道にもどる際の失ったエネルギーに関連しているということと、リュードベリの式からも導けることを結びつけたのがニルス・ボーアだった(リュードベリ・リッツの結合法則)。

さて、熱力学で否定されている永久運動を電子がしているということは、ある条件に電子軌道があるときのみ成り立つのだという詐欺のような話が「量子条件」である。

電子はクーロン力によって原子核(陽子)に対する向心力と遠心力の釣り合いで円軌道を描いて運動していると説明された。

しかしこのままではそのうち、原子核に吸収されていくだろうが、そうならない。

電子は永久にこの運動を続けることができている。

電子が円運動をすることによってエネルギーを失わないから、永久運動ができるのだと結論できるが、電子がエネルギーを放出(失う)ということはある種の電磁波を発することだろう。

それが全く起こらない条件が量子条件だと言うのである。

この詐欺のような、詭弁のような話に登場するのが「プランクの定数」である。

言い換えればプランク定数がすべてを解決するのだった。

電子の質量をm、電子の速度をv、電子の軌道半径をrとすれば、角運動量は、

mvr…①で表される。

そしてその角運動量はプランク定数hの整数倍(n)、正確にはプランク定数を2πで割った値の整数倍であるから、飛び飛びの値を取るのだと結論づけられ、

mvr=nh/2π…②

ということになるわけだ。

これがボーアの量子条件の式である。

自然数nは主量子数と呼ばれ、電子軌道を内側から(低エネルギー準位から)n=1,2,3,…と区別していく量子数である。

例えば、バルマー系列の不連続な水素輝線スペクトルはn=2への、n=3以上のエネルギー準位軌道からの電子の落ち込みに伴う発光によるものだった。

この際の高準位軌道から低準位軌道への電子の落ち込みによって、両軌道のエネルギー差hνの光もしくは電磁波を放出するのである。ここでνは光子の振動数である。

反対に、電子に光や電磁波を当てて励起してやれば(エネルギーを与えてやれば)電子はそれに応じて高位のエネルギー準位の軌道に転移し、その結果、hνの光または電磁波を吸収するので暗線スペクトルを与える。

この議論は電子一個につき、光子一個が吸収され、または放出されることを前提としている。

このボーアの量子条件をどのように解釈すればよいのだろうか?

数式ではうまく説明されたかに見えたが、数学の苦手な私は、まだ納得したわけではない。

ここでド・ブロイ(フランス、1892~1987)とシュレーディンガー(オーストリア、1887~1961)の登場を願わねばならない。

ド・ブロイの仮説は物質波の仮説として提唱され、波動という考え方の基礎となる。

よく光の粒子性と波動性という捉え方がされるが、まさにこのような量子は粒子としての側面と波動としての側面を持ち、あたかも二面性があるかのように実験結果を生じ、理論物理学者を大いに悩ませた。

ド・ブロイはアインシュタイン(ドイツ、1879~1955)の光電効果(金属などの物質に光を当てると電子が飛び出し電流が流れる現象)の論文を解釈するにあたり、電磁波を「粒子」としてみるという数学的アナロジーを使って説明した。

おそらく、私が量子条件という「方便」に疑いをさしはさむのはこのド・ブロイのアナロジーに帰趨(きすう)するからだと考えている。

しかし、今となっては、私は、彼のアナロジーを信じるほかないと思っている。

私は降参した。

ド・ブロイが光電効果についてあれこれ考えていたころ、コンプトン(アメリカ、1892~1962)が、エックス線を電子に当てる実験により、ビリヤードの球ような電子のふるまいとエックス線の長波長化散乱(コンプトン散乱)を発見し、あたかもエックス線という電磁波が粒子のように働いたことを証明したのだった。

こうなれば、もはやド・ブロイの波動説は確実なものになった。

ド・ブロイは第一次世界大戦中に、通信技師としてパリのエッフェル塔を使った電波実験をおこなっており、電磁波については当時としてかなり先端を行っていたものと考えられる。

ド・ブロイの波動理論の基礎は定常波である。

たとえば始点と終点を決めた正弦波(単振動)において、波には「腹(はら)」と「節(ふし)」があるが、定常波とは両端が「節」で終わっているものをいう。

つまり、定常波は両端が必ず「節」である。

そうすると、電子軌道に置き換えた場合、電子軌道上を波動する波がある場合、定常波になる軌道は不連続である。

なぜかというと、定常波にならない軌道は最終的には波は打ち消し合って、軌道が消滅するだろうからだ。

すると、軌道の長さが定常波の長さになるものしか残らないことになる。

電子軌道が飛び飛びの値、つまり不連続であるのはこのためだと、ド・ブロイは数学で説明をつけた。

ド・ブロイの式とは次のようなものだ。

λ=h/p…③

光や電磁波の波長をλ、プランク定数をh、粒子の運動量をpとした等式である。

アインシュタインによればp=E/cである。

ここで、Eはエネルギー、cは光速である。

ボーアの量子条件をド・ブロイの物質波で説明しなおすと「電子軌道が飛び飛びの値を取るためには、その軌道の長さがド・ブロイの定常波の波長の整数倍になることだ」となる。

数学的にどんなものかというと

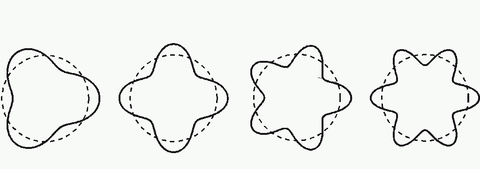

https://thisquantumworld.com/the-technique-of-quantum-mechanics/from-bohr-to-de-broglie/より拝借

図中の点線は円軌道であり、つまり電子軌道だ。

各々のエネルギー準位によって波長や振動数が異なるが、すべて定常波になっていて、軌道の円周上を永遠に振動し続ける。

リュードベリ(スウェーデン、1854~1919)が分光分析でスペクトルを解析して得た式、

1/λ=R(1/n^2ー1/m^2)…④

Rはリュードベリ定数、n,mは整数で、n>mとする。

リュードベリの式がバルマー系列などの水素原子の輝線スペクトルの波長と一致し、リュードベリ定数の中身が、実はボーアの量子条件を含んでおり、実に、ド・ブロイとボーアの到達した式とリュードベリの実験式が見事に融合したのである。

水素原子の最も原子核に近い電子軌道を基底状態といい、その軌道半径をボーア半径と呼ぶ。

しかし水素以上の原子では、原子核の陽子の数が増え、その電子を束縛するクーロン力も大きくなるので、ボーア半径は小さくならざるを得ない。

原子半径が大きくなる、つまり原子番号が大きくなるにつれ、原子核中の陽子数が増えるので電子の密度も増すわけだ。

そのためそれぞれの電子軌道の半径も縮む。

しかし、この見事なボーアの量子条件は「なぜ電子が等速円運動をしてエネルギーを失わず永久に運動し続けられるのか?」という問いを棚上げしていることに、私たちは気づかねばならない。

単に実験結果に合うように、プランク定数なるものを導入しただけではないのか?

とはいえ、かように美しく実験結果に合致することは、単なる偶然やごまかしでは説明できないだろう。

そこには、深遠な真実が隠されているのではないか?

そう考える方が理性的である。

古典力学ではプランク定数が無視できるくらい小さいものだから、これまで問題にされなかっただけだと考えられる。

つまりプランク定数を限りなく0に近い条件で力学を示したものが、古典力学の世界だったと言い換えることができる。

だから、古典力学がまったく量子力学と異なる世界を論じているのではないのである。

量子の世界ではもはやプランク定数を無視することはできない。

ハイゼンベルク(ドイツ、1901~1976)は量子の運動量と位置を同時に知ることは不可能であるから永遠に不確定だと言った(不確定性原理)。

その不確定な運動量と位置の積はディラック定数(プランク定数を2πで割ったもの)の半分より小さくなることはない(半分以上だ)というのが不確定性原理の要諦である。

シュレーディンガーはボルツマンの影響を受けて物理学の道に進んだと述べている。

統計力学を創始したボルツマンの考え方やハイゼンベルクの行列力学は、シュレーディンガーが到達した波動方程式と同じことを示していたのである。

ド・ブロイの「物質波」の示唆から、ついにシュレーディンガーは波動方程式を導き出した。

かつて古典力学において、当時発展した光学との折り合いからハミルトンが数学的なアナロジーを駆使したことをヒントにシュレーディンガーも物質の波動性を表す方程式を導き出したと言われる。

この方程式を解けば、水素に関するボーアのモデルが全く正しいということも裏付けることができた。

シュレーディンガーは性に奔放だったようで、妻以外に関係を持った複数の女性があり、彼女らの間に子供もなしていたそうだ(彼自身の記録がある)。

こういう生き方をした物理学者にロシアのランダウがいた。彼は自由恋愛を貫いたそうだ。

話を電子軌道に戻すが、シュレーディンガーの波動方程式によってさまざまな原子の電子雲の形が明らかにされ、スレーターモデルという新しい原子モデルが発表された。

化学結合などを理解するにはこのスレーターのモデルが必要になってくる。

そのためには高度な計算機技術が必要だったが、ボーアの原子模型が意味を失ったかというとそうではない。

人間の思索の歴史を語るうえで、また個人の頭の中で量子力学の理解を深めるうえで、ボーアらの業績を必ずたどる必要がある。

そしてボーアのモデルにおいて、棚上げされた問題は?

「電子軌道上の電子の運動は永久機関なのか?そうでなければどこからエネルギーは供給されているのか?」

この命題に明確な答えを出せる人は、ある意味で居ないのかもしれない。

物理学者なら「基底状態にある電子軌道の電子はこれ以上エネルギーを失わないから電子の運動はそのまま保存される」と言うかもしれない。

「基底状態」という言葉が「不磨の大典」のごとく物理の世界に君臨するのだ。

「二番底」はないのだというアウフヘーベン。

ハイゼンベルクの言う不確定性原理のために、電子の軌道上の振舞いなどは議論するだけ無意味であり、軌道上のどこかに明らかに存在するというだけで十分だという考えも成り立つ。

私は、後者の考えに近い。

電子はあるが見えない。

光電効果によって一個ずつでも電子を固体から飛び出させることはできる。

それは飛び出した電子であって、軌道上の電子ではないから、電子殻や軌道という概念は捨て去られている自由な電子だ。

私は、物に重さがあるとか、物が硬いとかいうものもアインシュタインの式、E=mc^2に帰着するような気がしている。

重くて硬い物は、途方もないエネルギーを内包していて、これを破壊するにはそれに見合ったエネルギーを加えないと成し得ない。

静かに横たわる岩塊でも、その中には原子の結合エネルギーや位置のエネルギーなどが静かに眠っている。

軽くて柔らかいものはそれだけ潜在的なエネルギーの保有が少ないだろう。

バターは10gを燃焼すると75キロカロリーだというが、鉄10gを融解するにはもっと莫大な熱量が必要だろう。

分子や原子同士の結合の強さは最外殻電子による。

物の硬さ、破壊のしにくさは電子雲の結合の強さに関係するのだろう。

それでも電子の所在はつかめない。

どこかにいるのはわかっているが、見ることはできない。

電気素量は測定できるから、電子の質量(この場合はエレクトロンボルト)もわかる。

質量とエネルギーが同じであるからできることだ。

質量が物質を作っているとしたら、この質量(エネルギー)とは一体なんなのか?

質量の定義は「物体の動かしにくさの程度」だという。

宇宙における、ブラックホールのような巨大な質量の星には、質量そのものがエネルギーであることを示す現象が多く発見されている。

あの太陽でさえ、重力レンズという現象が観察されるそうだ。

巨大な質量が重力を産み、周りの空間を曲げるのである。

光は空間の曲がりに沿って伝わるので、太陽にさえぎられて見えないはずの星が重力レンズによって空間とともに光も曲げられて伝わることから、見えてしまうのだ。

万有引力はあらゆる質量を持つ物体にある引力である。

リンゴでさえ、地球との引っ張り合いに負けて地上に落下する。

リンゴだって質量があるから、引力を示しているはずである。

キャベンディッシュの「地球比重の測定実験」を元にニュートンは万有引力の法則を打ち立てたのだった。

ボーアの原子模型はやはり、深く考えさせられるすばらしいモデルだと思う。

ラザフォードの模型は、地球の周りを月が回っている様子に酷似していて、ただ万有引力ではなくクーロンの力(ちから)によって原子核と電子は釣り合いを保ちながら円軌道を描いて電子が原子核の周りを回っていることを示唆していた。

ラザフォードによれば、電子が原子核の周りを回っているとすれば、その速度は途方もなく大きなもので、とうていその姿はつかめず、さながら雲のようにぼやけて見えるはずだと推論した。

このことが、のちの電子雲という概念につながっている。

電子が等速円運動をしているとして、理論的には秒速2000㎞以上で電子が原子核の周りを回っていることになる。

これは光速には及ばないが、K殻の軌道の長さは0.1nm程度というから、そうとうな角速度である。

ラザフォードは、電子が円運動しているとまでは言及していなかった。

電子が原子核の周りを「回っている」としか言っていないのである。

ラザフォードの業績は、核の内部がきっちりと詰まっているのではないかという推論に達したことだろう。

それまでは、電子を発見したJ.J.トムソン(1856~1940、イギリス人)の原子モデルが有力で、さながらレーズンパンのように陽電気を帯びた空間(パン生地)に陰電気を帯びた電子の粒(レーズン)が分散して電気的に釣り合っているというものだった(ぶどうパンモデル)。

一方で、ラザフォードや長岡半太郎(1865~1950、日本)は「惑星型モデル」を提唱したグループだった(長岡のモデルは「土星型」と呼ばれる)。

ボーアはラザフォードのモデルでは、陰電荷を持つ電子が等速円運動をするかぎり、その回転数に応じた振動数の電磁波を放射し、エネルギーを失い、しまいには原子核の陽電荷に引き寄せられて吸収されてしまい、円軌道を維持できなくなると古典力学の限界を解決することができないと述べた。

つまりクーロンの法則によってそうなってしまうのである。

ところが現実の水素原子では電子は原子核に吸収されることなく、永遠に等速円運動をしているかのようだ。

かならず、原子核と電子の間には一定の距離が保たれているからだ。

その距離では、両者の電荷の正負が異なるのに引力ではなく、斥力が働いていて釣り合っているように見える。

古典力学や熱力学では「永久運動はない」と結論づけられ、その理論の破綻はなかった。

しかし、この電子の振舞いはどうだ?

分子運動論であれば、絶対零度に達すれば分子の振動は止まってしまうというのに、電子は相変わらず原子核の周囲を回り続けている。

どうやら熱力学的なエネルギー収支とは関係がなさそうな電子の振舞いである。

電子軌道にはエネルギー準位に従った、決まった軌道が存在し、電子はその軌道に乗ってしか原子核の周囲を回れない。

ただ、外からエネルギーをもらえたら、電子は現在のエネルギー準位から飛び上がって、高位のエネルギー準位の軌道に移ることができ、もらったエネルギーを失うと電磁波を発して元の準位の軌道にもどる。

また金属結合では、隣り合う金属原子の軌道を共有して自由に移動することができ、不導体でも摩擦力で最外殻の電子が空間に飛び出すことが観察される(静電気)。

電子軌道が他の原子のものと重なる場合には金属結合のように電子が軌道を共有し、原子同士を強く結びつけることになる。これが化学結合といわれるもので、有機化学におけるsp混成軌道はその一種である。

しかし、たいていの電子は基底状態ではその座席が決まっていて、そのエネルギー準位の軌道で落ち着いて「回っている」のだった。

ブンゼン(ドイツ、1811~1899)やキルヒホッフ(プロイセン、1824~1887)が始めた分光学の方法において、ライマン、バルマー、パッシェンらの水素原子の分光スペクトルの輝線解析から、その飛び飛びの波長の値が、励起されて軌道を変えた電子が元の軌道にもどる際の失ったエネルギーに関連しているということと、リュードベリの式からも導けることを結びつけたのがニルス・ボーアだった(リュードベリ・リッツの結合法則)。

さて、熱力学で否定されている永久運動を電子がしているということは、ある条件に電子軌道があるときのみ成り立つのだという詐欺のような話が「量子条件」である。

電子はクーロン力によって原子核(陽子)に対する向心力と遠心力の釣り合いで円軌道を描いて運動していると説明された。

しかしこのままではそのうち、原子核に吸収されていくだろうが、そうならない。

電子は永久にこの運動を続けることができている。

電子が円運動をすることによってエネルギーを失わないから、永久運動ができるのだと結論できるが、電子がエネルギーを放出(失う)ということはある種の電磁波を発することだろう。

それが全く起こらない条件が量子条件だと言うのである。

この詐欺のような、詭弁のような話に登場するのが「プランクの定数」である。

言い換えればプランク定数がすべてを解決するのだった。

電子の質量をm、電子の速度をv、電子の軌道半径をrとすれば、角運動量は、

mvr…①で表される。

そしてその角運動量はプランク定数hの整数倍(n)、正確にはプランク定数を2πで割った値の整数倍であるから、飛び飛びの値を取るのだと結論づけられ、

mvr=nh/2π…②

ということになるわけだ。

これがボーアの量子条件の式である。

自然数nは主量子数と呼ばれ、電子軌道を内側から(低エネルギー準位から)n=1,2,3,…と区別していく量子数である。

例えば、バルマー系列の不連続な水素輝線スペクトルはn=2への、n=3以上のエネルギー準位軌道からの電子の落ち込みに伴う発光によるものだった。

この際の高準位軌道から低準位軌道への電子の落ち込みによって、両軌道のエネルギー差hνの光もしくは電磁波を放出するのである。ここでνは光子の振動数である。

反対に、電子に光や電磁波を当てて励起してやれば(エネルギーを与えてやれば)電子はそれに応じて高位のエネルギー準位の軌道に転移し、その結果、hνの光または電磁波を吸収するので暗線スペクトルを与える。

この議論は電子一個につき、光子一個が吸収され、または放出されることを前提としている。

このボーアの量子条件をどのように解釈すればよいのだろうか?

数式ではうまく説明されたかに見えたが、数学の苦手な私は、まだ納得したわけではない。

ここでド・ブロイ(フランス、1892~1987)とシュレーディンガー(オーストリア、1887~1961)の登場を願わねばならない。

ド・ブロイの仮説は物質波の仮説として提唱され、波動という考え方の基礎となる。

よく光の粒子性と波動性という捉え方がされるが、まさにこのような量子は粒子としての側面と波動としての側面を持ち、あたかも二面性があるかのように実験結果を生じ、理論物理学者を大いに悩ませた。

ド・ブロイはアインシュタイン(ドイツ、1879~1955)の光電効果(金属などの物質に光を当てると電子が飛び出し電流が流れる現象)の論文を解釈するにあたり、電磁波を「粒子」としてみるという数学的アナロジーを使って説明した。

おそらく、私が量子条件という「方便」に疑いをさしはさむのはこのド・ブロイのアナロジーに帰趨(きすう)するからだと考えている。

しかし、今となっては、私は、彼のアナロジーを信じるほかないと思っている。

私は降参した。

ド・ブロイが光電効果についてあれこれ考えていたころ、コンプトン(アメリカ、1892~1962)が、エックス線を電子に当てる実験により、ビリヤードの球ような電子のふるまいとエックス線の長波長化散乱(コンプトン散乱)を発見し、あたかもエックス線という電磁波が粒子のように働いたことを証明したのだった。

こうなれば、もはやド・ブロイの波動説は確実なものになった。

ド・ブロイは第一次世界大戦中に、通信技師としてパリのエッフェル塔を使った電波実験をおこなっており、電磁波については当時としてかなり先端を行っていたものと考えられる。

ド・ブロイの波動理論の基礎は定常波である。

たとえば始点と終点を決めた正弦波(単振動)において、波には「腹(はら)」と「節(ふし)」があるが、定常波とは両端が「節」で終わっているものをいう。

つまり、定常波は両端が必ず「節」である。

そうすると、電子軌道に置き換えた場合、電子軌道上を波動する波がある場合、定常波になる軌道は不連続である。

なぜかというと、定常波にならない軌道は最終的には波は打ち消し合って、軌道が消滅するだろうからだ。

すると、軌道の長さが定常波の長さになるものしか残らないことになる。

電子軌道が飛び飛びの値、つまり不連続であるのはこのためだと、ド・ブロイは数学で説明をつけた。

ド・ブロイの式とは次のようなものだ。

λ=h/p…③

光や電磁波の波長をλ、プランク定数をh、粒子の運動量をpとした等式である。

アインシュタインによればp=E/cである。

ここで、Eはエネルギー、cは光速である。

ボーアの量子条件をド・ブロイの物質波で説明しなおすと「電子軌道が飛び飛びの値を取るためには、その軌道の長さがド・ブロイの定常波の波長の整数倍になることだ」となる。

数学的にどんなものかというと

https://thisquantumworld.com/the-technique-of-quantum-mechanics/from-bohr-to-de-broglie/より拝借

図中の点線は円軌道であり、つまり電子軌道だ。

各々のエネルギー準位によって波長や振動数が異なるが、すべて定常波になっていて、軌道の円周上を永遠に振動し続ける。

リュードベリ(スウェーデン、1854~1919)が分光分析でスペクトルを解析して得た式、

1/λ=R(1/n^2ー1/m^2)…④

Rはリュードベリ定数、n,mは整数で、n>mとする。

リュードベリの式がバルマー系列などの水素原子の輝線スペクトルの波長と一致し、リュードベリ定数の中身が、実はボーアの量子条件を含んでおり、実に、ド・ブロイとボーアの到達した式とリュードベリの実験式が見事に融合したのである。

水素原子の最も原子核に近い電子軌道を基底状態といい、その軌道半径をボーア半径と呼ぶ。

しかし水素以上の原子では、原子核の陽子の数が増え、その電子を束縛するクーロン力も大きくなるので、ボーア半径は小さくならざるを得ない。

原子半径が大きくなる、つまり原子番号が大きくなるにつれ、原子核中の陽子数が増えるので電子の密度も増すわけだ。

そのためそれぞれの電子軌道の半径も縮む。

しかし、この見事なボーアの量子条件は「なぜ電子が等速円運動をしてエネルギーを失わず永久に運動し続けられるのか?」という問いを棚上げしていることに、私たちは気づかねばならない。

単に実験結果に合うように、プランク定数なるものを導入しただけではないのか?

とはいえ、かように美しく実験結果に合致することは、単なる偶然やごまかしでは説明できないだろう。

そこには、深遠な真実が隠されているのではないか?

そう考える方が理性的である。

古典力学ではプランク定数が無視できるくらい小さいものだから、これまで問題にされなかっただけだと考えられる。

つまりプランク定数を限りなく0に近い条件で力学を示したものが、古典力学の世界だったと言い換えることができる。

だから、古典力学がまったく量子力学と異なる世界を論じているのではないのである。

量子の世界ではもはやプランク定数を無視することはできない。

ハイゼンベルク(ドイツ、1901~1976)は量子の運動量と位置を同時に知ることは不可能であるから永遠に不確定だと言った(不確定性原理)。

その不確定な運動量と位置の積はディラック定数(プランク定数を2πで割ったもの)の半分より小さくなることはない(半分以上だ)というのが不確定性原理の要諦である。

シュレーディンガーはボルツマンの影響を受けて物理学の道に進んだと述べている。

統計力学を創始したボルツマンの考え方やハイゼンベルクの行列力学は、シュレーディンガーが到達した波動方程式と同じことを示していたのである。

ド・ブロイの「物質波」の示唆から、ついにシュレーディンガーは波動方程式を導き出した。

かつて古典力学において、当時発展した光学との折り合いからハミルトンが数学的なアナロジーを駆使したことをヒントにシュレーディンガーも物質の波動性を表す方程式を導き出したと言われる。

この方程式を解けば、水素に関するボーアのモデルが全く正しいということも裏付けることができた。

シュレーディンガーは性に奔放だったようで、妻以外に関係を持った複数の女性があり、彼女らの間に子供もなしていたそうだ(彼自身の記録がある)。

こういう生き方をした物理学者にロシアのランダウがいた。彼は自由恋愛を貫いたそうだ。

話を電子軌道に戻すが、シュレーディンガーの波動方程式によってさまざまな原子の電子雲の形が明らかにされ、スレーターモデルという新しい原子モデルが発表された。

化学結合などを理解するにはこのスレーターのモデルが必要になってくる。

そのためには高度な計算機技術が必要だったが、ボーアの原子模型が意味を失ったかというとそうではない。

人間の思索の歴史を語るうえで、また個人の頭の中で量子力学の理解を深めるうえで、ボーアらの業績を必ずたどる必要がある。

そしてボーアのモデルにおいて、棚上げされた問題は?

「電子軌道上の電子の運動は永久機関なのか?そうでなければどこからエネルギーは供給されているのか?」

この命題に明確な答えを出せる人は、ある意味で居ないのかもしれない。

物理学者なら「基底状態にある電子軌道の電子はこれ以上エネルギーを失わないから電子の運動はそのまま保存される」と言うかもしれない。

「基底状態」という言葉が「不磨の大典」のごとく物理の世界に君臨するのだ。

「二番底」はないのだというアウフヘーベン。

ハイゼンベルクの言う不確定性原理のために、電子の軌道上の振舞いなどは議論するだけ無意味であり、軌道上のどこかに明らかに存在するというだけで十分だという考えも成り立つ。

私は、後者の考えに近い。

電子はあるが見えない。

光電効果によって一個ずつでも電子を固体から飛び出させることはできる。

それは飛び出した電子であって、軌道上の電子ではないから、電子殻や軌道という概念は捨て去られている自由な電子だ。

私は、物に重さがあるとか、物が硬いとかいうものもアインシュタインの式、E=mc^2に帰着するような気がしている。

重くて硬い物は、途方もないエネルギーを内包していて、これを破壊するにはそれに見合ったエネルギーを加えないと成し得ない。

静かに横たわる岩塊でも、その中には原子の結合エネルギーや位置のエネルギーなどが静かに眠っている。

軽くて柔らかいものはそれだけ潜在的なエネルギーの保有が少ないだろう。

バターは10gを燃焼すると75キロカロリーだというが、鉄10gを融解するにはもっと莫大な熱量が必要だろう。

分子や原子同士の結合の強さは最外殻電子による。

物の硬さ、破壊のしにくさは電子雲の結合の強さに関係するのだろう。

それでも電子の所在はつかめない。

どこかにいるのはわかっているが、見ることはできない。

電気素量は測定できるから、電子の質量(この場合はエレクトロンボルト)もわかる。

質量とエネルギーが同じであるからできることだ。

質量が物質を作っているとしたら、この質量(エネルギー)とは一体なんなのか?

質量の定義は「物体の動かしにくさの程度」だという。

宇宙における、ブラックホールのような巨大な質量の星には、質量そのものがエネルギーであることを示す現象が多く発見されている。

あの太陽でさえ、重力レンズという現象が観察されるそうだ。

巨大な質量が重力を産み、周りの空間を曲げるのである。

光は空間の曲がりに沿って伝わるので、太陽にさえぎられて見えないはずの星が重力レンズによって空間とともに光も曲げられて伝わることから、見えてしまうのだ。

万有引力はあらゆる質量を持つ物体にある引力である。

リンゴでさえ、地球との引っ張り合いに負けて地上に落下する。

リンゴだって質量があるから、引力を示しているはずである。

キャベンディッシュの「地球比重の測定実験」を元にニュートンは万有引力の法則を打ち立てたのだった。

ボーアの原子模型はやはり、深く考えさせられるすばらしいモデルだと思う。

学者の名前がうっすら程度

図形の星マーク

なおぼんさんご愛用のMon Blanc

のマークに似てますね・・・

I have just come back from Okinawa